こちら船橋 実習生【11-12月編】

【No. 36 |更新日: 2025-02-14 14:41:54】

【タグ】: 航訓, 帆船,

こちら船橋 実習生【11・12月編】

みなさんあけましておめでとうございます。

年明けの遠洋航海を終え、筆者はすでにシンガポール遠洋航海から帰ってきました。

早くシンガポールの件について書きたいところですが、時系列順に。

今回は11月と12月の航訓実習について紹介していきます。

【今回の寄港地】

徳山下松→名古屋→細島→東京→神戸

・舷門(左舷側)

おしゃれな真鍮の装飾が施された舷梯を登った先にあります。

ここが本船の中央で、向かって左が船首。扉の向こうには中部階段があります。

本船の各デッキを移動するための階段は、前部階段、中部階段、後部階段の3箇所が主となっていますが、うち後部階段は士官用になっており、普段実習生は使用できません。

・船橋

ここが日本丸の船橋です。

他の練習汽船に比べて大分狭いですが、ちゃんと1個班の実習生16人が入ることができます。

また、他の練習船と違ってテレグラフはレバー式ではなくボタン式になっています。

チャートルーム

船橋の後方にあります。

船橋の後方にあります。

右舷側の机が士官用、左舷側が実習生用となっており、航海中は同じ海域のチャートをそれぞれ広げて運用します。

・第1教室(兼 食堂 兼 図書室 兼 娯楽室)

日本丸の第一教室は食堂、図書室、娯楽室と兼用になっています。

ホワイトボードは とも(船尾)側に設置されていて、椅子は船の進行方向と逆向きに座ります。

学生用の調理スペースもあり、ベーシンの他に湯沸かし器、IHがあります。

釣った魚もここで捌けます。(ただし匂いに注意)

・第2教室(兼 娯楽室)

ちゃんと第2教室があります。場所は実習生居住区の1個下。前部階段から降りることができます。

ここには筋トレ用のダンベルやマット、キーボードやギターといった楽器が用意されています。

居室(10号室)

居室は8人部屋を6人で使用していました。

(年末にインフルエンザが船内ですこし流行し、隔離部屋を用意する為に部屋替え。年明けからは1部屋8人での運用となっていた。)

汽船に比べて狭く、ロッカーの容量も半分ほどしかありません。

でも意外と慣れます。

乾燥が酷いので、対策必須です。

名古屋港は寄港要請で入港しました。

入港時には歓迎の放水を受けたり、岸壁では吹奏楽の演奏、幼稚園児達も出迎えてくれました。

岸壁につけば制服に着替えて入港セレモニー。

私は名古屋近辺の出身ということで、学生代表として記念品を受け取る役を任されました。緊張。

地元のニュースに載るかなと少し期待していましたが、全カットされました。残念。

その後は幼稚園児を甲板に案内し、設備を紹介しました。

最近の幼稚園はグローバルらしく、引率した園児たちが知らない言語(スペイン語?)で話しだしたときには驚きました。

でもニコニコついてきてくれて可愛かった。

初日の公開はこれにて終わり。

翌日は偶数班、奇数班に別れ、午前中に一般公開の準備をする班、午後に一般公開をする班とで別れました。

裏ではいつも通り課業です。

私は午後の一般公開に参加しました。

ここでは、順路式で各人持ち場につき対応していきます。

ワーフラダー下で案内する係でしたが、その他にも各所に立つ係、ヤシ摺り体験のインストラクター係、タイムベル体験係、ロープワーク係、船内放送係がありました。

小さい子供がワーフラダーを駆け上ったりすると、冷や汗ものです。途中で転けたり、万が一転落したらと思うといくら下にネットを掛けているとはいえ、恐ろしいと思いました。

外国の方もちらほらいるので、「please watch your step.」とか覚えておくと使えました。

見学に来た方から質問を受けることもあります。

士官からは「わからないことは正直にわからないというように」そして「実習の感想は正直に答えていい」という指示をいただきました。

実際、入口ではあまり質問を受けることがなかったのですが、「総展帆はありますか?」や「出航時に登檣礼はしますか?」と聞かれ、正直に無いと答えるのが歯がゆかったです。

他に印象に残った質問としては

「防衛大学校の方ですか?」→違います。

「この船は何度まで傾くことができるの?」→わからないです(おそらく一般商船同様20~30°?とのこと)

「海上保安庁の方ですか?」→違います。

「ヤードの端が白いのはなぜですか?」→展帆したときに白いほうが見栄えがいいから(らしい)

「今回の実習どこまで行くの?」→シンガポールまで行きます。

「海上自衛t」→違います。

商船の訓練生というものは中々馴染みのないもので、制服を着て船に乗っているのを見ると、官公庁の方を先に思い浮かべる方が多いみたいです。

・航海計画演習

・操縦性能測定

・操練(非常操舵部署)

でした。

他にもありましたが、今回はこれをピックアップし紹介していきます。

【航海計画演習】

航海計画演習は、お題の2地間を指定された時期に移動する航海計画を作成する実習で、班単位で実施します。

私の班は、9月に大阪港から志布志港へ移動する航海計画を立案しました。

ただコースラインを引けばいいというものでもなく、出入港の経路が指定されていたり、演習海域があったりと考慮することが複数あり、班員で手分けをして調べました。

インターネットも繋がったり繋がらなかったりなので、水路誌を参考にしつつ作成していきます。

また、時期や走る航路によっては気象条件も考慮しなければならず、私の班では台風の避泊地を考慮しました。

他にも、想定が日本丸なので、深夜・早朝に出入港のスタンバイをすることを避けて速力を決定し、それによる燃料消費の増減を計算したり、いろいろ工夫しました。

完成した航路計画はパワーポイントを使って発表します。

質疑応答では、発表を聞いている士官や学生から質問をする機会もあり、穴があると追及されます。

研究発表みたいですね。

【操縦性能測定】

操縦性能測定は、その名の通り日本丸の操縦性能を計測するもので、名古屋港入港前の津沖で実施しました。

課目には①旋回性能測定②速力測定③発動惰力測定④停止惰力測定⑤反転惰力測定 がありました。

私の班は、見事じゃんけんを勝ち抜き⑤反転測定測定を行いました。

反転惰力というのは、俗に言う「Crash Astern」のことで、一定速力で航進中に機関を全速後進にかけ、停止するまでの距離および時間を測定するといったものです。

測定は一瞬でしたが、やはり解析に時間がかかりました。

せっかく勝ち取った反転惰力試験なので頑張りました。

教科書を読み漁って見つけた「Lovettの式」から、停止までの推定距離および時間を導き結果と比較しました。が、ここまでやっている班は中々少なく、教官に教えを請いにいくと「なんか難しいことやってるなぁ…わからんけど、この本にあると思う」と言われみんなで建造記録を読み漁りました。

学校でやっていた実験実習の知識がだいぶ活かされたと思います。

個人的な反省としては、教官から記録するよう指示されるデータ(EMログ、DSログ、GPS、主軸回転数)のほかにも、馬力やトルク、主軸回転数の積算などの記録を制御室に頼んでおけば解析がもっと楽になったと思いました。

まとまった結果はポスターを作り、これも発表します。

質疑応答もあるので怯えていましたが、何も来なくて逆に寂しかったです。

各班さまざまな考察をしていて面白かったです。

【非常操舵部署操練】

細島入港前の佐伯沖仮泊中に実施しました。

通常、操舵は操舵スタンドの舵輪を回し、対応する角度まで油圧ポンプで舵板を動かします。

これをオートパイロットというのですが、異常により使用できなくなると操舵機室で直接操舵に移ります。

本船には非常時の操舵方法として「トリックホイール操舵」と「スクリューギヤ操舵」があります。

トリックホイール操舵は、操舵機に取り付けられたハンドルを回す方法。スクリューギアはフードにある舵輪を回す帆船特有の操舵方法です。

フードにある舵輪。(あまりいい写真なかったorz)

実際に舵輪を回してみます。

号令は「リー(ウェザー)○枚」といった形で行い、1枚=1周で約1°舵を切ることができます。

ここではリーは風下側に回す、ウェザーは風上側に回すの意で、回し始めは重たいけど勢いがつくと止めるのが少し大変といった印象でした。

後にも先にも、この実習で日本丸の舵輪を回したのはこのときだけなのでとても印象に残りました。

船橋当直は4時間あるので、1時間ずつ交代で回していきます。

前回の1ヶ月でも紹介した気がしますが、日本丸ならではのことを交えながら紹介していきます。

①サブワッチ

サブワッチ(副直)とは、当直士官(ワッチオフィサー)とともにワッチを行なうものです。

自分のサブワッチ中に変針点が来たりすると、忙しいです。

きちんと事前勉強をしていけば、操船を任せて貰うこともあり、他船を上手に避けれたりVHFを上手く取れたときには達成感があります。

②右(左)ルックアウト

要は見張り当番です。

日本丸の船橋での眼高は9mなので、水平線まで約6NM,他船のマストの高さもそれくらいだとすると、大体13NM先の船まで見渡すことができます。

また、他船や障害物を発見した際の報告は「右舷4p't、13マイル、横切り船です。ベアリング左に変わります。」と言った様に行います。 練習船では、実習生全員がレピータコンパスの前に立てないため、また方位感覚を養うため360°式ではなく、これを32等分したポイント式を用い、1p'tは11.25度、正横は8p'tとして報告します。(目安までに、1p'tはこぶし1個分といわれている)。

海域によっては漁具が沢山浮遊している場所もあり、気が抜けません。

③操舵当番

操舵スタンドに立つ釣り太郎(仮泊中に撮影)

※本人の希望につき、この状態の写真を掲載しています。悪しからず。

帆船の操舵というと、大きい舵輪を想像するかもしれませんが、普通の操舵スタンドです。

操舵の感覚については、舵輪を切ってから曲がるまで時間がかかるが、一度曲がり始めるとよく回るといった印象です。

操船論の操縦性でいうところの「T(追従性指数)が大きく、K(旋回性指数)も大きい」状態ですね。

これは、帆船特有の船型「バーキール」の影響と思われます。

本船は、船底が汽船のような平底ではなくV字になっており、更にキール下部に方形キール(バーキール)が取り付けられています。(極端にいえば、船底がY字になってる)

これにより帆走中の直進性が上がり、ローリングも軽減されるといった効果があります。

ちなみに、本船の5年後に建造された海王丸は より大きなバーキールを装備していますが、乗ったことのあるQ/Mの話によると「日本丸のほうが座りがよい(針路安定性がよい)」とのことでした。

また 、本船は2軸船ですが、時間調整等のため主機を片舷運転とすることがあります。

その際は直進するために舵を10度ほど取ったりするらしいです。

④右(左)舷 計器当番

計器とは主にレーダのことを指します。

本船にはレーダが2台搭載されています。

メインマストの前とフライングブリッジ(船橋上)です。

見ての通り甲板上の構造物が多く、特にメインマスト側のレーダでは、正船尾方向がほぼ映らないため双方で補完して使用する必要があります。

2基ともXバンドレーダです。

計器当番になると、映像から他船を探したり、重畳されるAIS情報を読み取ったりする他、船首方位(HDG)と実航針路(COG)の差から圧流の存在を報告します。

余談ですが、そのうち固体素子レーダに換装するらしいです。

今のレーダでは、48マイル先が映るかどうかといったところですが、固体素子レーダでは96マイル先までくっきりらしいです。

位置を入れるときに便利そうです。

計器関係でもうひとつ。

左舷側のレーダコンソールの後ろには音響測深機(エコーサウンダー)がありますが、なんと紙式です。

他の練習船は液晶画面式で、「紙式の音響測深機など、今どき骨董品レベルで貴重なのでは」と士官達は語っています。

当たり前ですが、紙式なのでなくなったら交換が必要です。

作動させるのは出入港、揚投錨、点検時くらいですが、今航海中では東京湾仮泊時にちょうど紙切れしてしまうというハプニングもあったそう。

⑤リーサイド

リーサイドとは、風下当番ともいい主に気象観測を行う者のことです。

計測内容には①風向②風速③天候④気圧⑤乾球⑥湿球⑦海水があり、1時間に1回ないし2回計測します。

特に、風向風速は算板と呼ばれる相対風向を真風向に直す計算板の使い方を覚える必要があり、間違えると色々言われます。

気象観測以外ではE.M.logの積算値を30分ごとに読み上げたり、タイムベル(号鍾)を鳴らしたりする仕事があります。

チャートルームに籠もりすぎると、前で起きていることに置いていかれるので、たまには前を見に行くことが大切です。

【番外編】部署時のC/O役

部署時のC/O役はとてもオススメです。

揚投錨は事前準備をしっかりしていけば、自分のオーダーで実際に行うことができます。

特に投錨は、時期を逸すると錨地を通り過ぎてしまう為、船橋からレッコアンカーの指示が来たら 速やかにアンサーバックの上、Carpenter(大工さん)にもレッコアンカーをオーダーします。

各節ごとに止める際も、船橋への「○s.s. sir」報告に手間取っていると錨鎖がどんどん張っていくため、後ろから「出せ!出せ!」と圧が掛かります。

私が神戸沖仮泊時にC/O役をしたときは風が強かったため、途中から各節ごとに止めずオールスラック(ブレーキを緩解したまま)行いました。

緊張しましたが、うまく行って褒められた時には達成感があります。

仮泊回数的にできる人も限られるので、積極的に手を挙げて投錨チャレンジすることを強く推奨します。

名古屋港は、日本一の臨港地区面積(港の陸地部分)を誇る港です。

先述の通り、寄港要請で入港したことで南極観測船ふじと名古屋港水族館が無料で招待され、一般公開2日目の当番でない時間に回りました。

・名古屋港水族館

名古屋港水族館は日本最大級の水族館で、日本の海だけでなく北極から南極まで世界の海が体験できる施設になっています。

停泊しているガーデン埠頭から歩いて5分程度です。

シャチ可愛い

・南極観測船「ふじ」

実際に使われていた南極観測船が展示されていて、船内を見学することができます。

実に60年前の船で、昔ならではのジャイロコンパス室や古のレーダースコープなど、興味深い設備が多数ありました。

総員上陸は1日で、私は実家に帰りました。

久しぶりに家のベットで横になったのが気持ちよかったです。

あと、船内の飲料水について いつも酷評していた私ですが、名古屋で積んだ飲料水はとても美味しかったです。

地元民だからというのもあるかも知れませんが、調べてみると飛騨山脈から流れる木曽川の水を使っているらしく、全国的にも良い評価を受けている様です。

細島港は宮崎県日向市に位置する工業港です。

港に出入りする部分は幅300mと狭く、入港サブワッチ(テレグラフ)をしていましたがとても緊張しました。

岸壁には一般の方も入ることができ、質問を受けることもありました。

ここでも「帆走はしないのですか?」と船好きのお婆さんに聞かれ、正直に「いまはやってないです」と答えると「帆走してこそ太平洋の白鳥だと思うのですが」と仰られていました。

本当にごもっともな意見だと思います。帆走したいです。

やし摺りについても質問され、実際に使う やしを見せるととても喜んで貰いました。

嬉しかったです。

・イオン日向店

最寄りのショッピングセンターです。

近くには持ち帰り専門の炭火焼き鶏専門店があり、友達と食しました。

非常にジューシーで美味しかったです。細島、宮崎県に来たら、地鶏は絶対食べるべきでしょう。

・日向市駅

細島工業港1号岸壁からの最寄駅です。

最寄りとはいえ、歩いて40分(距離にして3km)あります。

電車の本数も少ないので、逃さないためにバスかタクシーで行くと良いでしょう。

バスで行く場合は、歩いて10分弱の まえはた停留所から 南部ぷらっとバス 東2 に乗り、日向市駅東口で降車します。運賃は一律200円です。

このバスもまた本数が少ないので、事前に時間をよく調べておきましょう。

タクシーで行く場合は予め電話で配車をお願いしておき、岸壁前まで来てもらいます。自分が利用したときで運賃は1,250円でした。

帰りは配車を電話しなくても、西口に沢山止まっているので拾っていけるでしょう。

・中屋和菓子舗

延岡市を散策していたら偶然見つけた和菓子屋です。

気になって友達と入ってみると、出来たて饅頭の良い香りが…

もともと生チョコの看板に目を惹かれて入店しましたが、お店の方に「形崩れてるけど、よかったらもらってください」と饅頭を5個ほどいただきました。

宮崎の方優しすぎます…(もちろんちゃんと買い物もしていきました)

中身は白餡が入っていて、とても美味しかったです。

ぜひまた行きたいです。

・新田原基地

岸壁からは遠いですが、どうしても行きたかったので行ってきました。

岸壁からは遠いですが、どうしても行きたかったので行ってきました。

日向市駅から日豊本線・宮崎空港行きに乗車し、日向新富駅で下車します。(運賃860円)

駅からはタクシーを呼び移動します。

飛行機が見えるスポット(新田原基地展望台)までは1,410円でした。

また 後に知りましたが、新富町が運営している「乗合タクシートヨタク」というサービスもあり、これは前日までに利用登録をし、乗りたい便を指定すれば1回100円で利用可能らしいです。

新富町民でなくても利用できる様なので、活用できる場合は使うといいかも知れません。

↓以下、航空オタク向け↓

大体11時頃に到着し、1st(午前訓練)の降りと2ndの(昼過ぎの訓練)の離着陸を見ることができました。

1発目から2機編隊でオーバーヘッドアプローチをしてくれたので楽しかったです。オーバーヘッドアプローチ大好き

ちょうど昨日から203飛行隊(新千歳基地)所属のF-15も訓練に来ているらしく、見ることができました。

新田原基地には305飛行隊(通称:梅組)と21教育飛行隊が所属しています。

教育隊のF-15はタッチアンドゴーを沢山してくれるので見応えがあります。

また、新田原基地のGCA(地上誘導着陸管制)は面白く、RWY10の進入経路に山があるため、RWY28へ一度進入した後GCAをキャンセル、サークリングで降りてくるという運用がされています。

この方式で降りてくると、10運用でも着陸態勢のF-15が近くで見れて楽しいです。

近くには空の駅竜馬という店がありますが、2024年11月20日現在、食事処はお休みしているようでした。

お昼ごはん、持っていきましょうね。(食べ損ねた)

航空ファンが多く、皆さんフレンドリーで色々なローカル情報をいただきました。

他にも、自衛隊のDVD集をいただいたり、別の方は帰る際に日向新富駅まで車で送ってくださりました。

ここに書ききれないほど皆さんから親切にしていただき、本当に宮崎県の方々はいい人ばかりでした。

また旅行で行きたいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

12月の仮バースは東京でした。

東京出身の友達おすすめのラーメン屋「三田二郎」に行きました。うまい。

東京ではありませんが、埼玉県の大宮にある鉄道博物館も見に行きました。

また、新宿駅では北海道物産展および北方領土展が開催されておりエリカちゃんと写真を撮ってきました。

「ピー!北方領土を返すッピ!」

おみやげとしてもらったベイクドモチョチョには「返せ!北方領土」の焼き印。

主張が強い。

5ヶ月長いと思っていましたが、既に半分過ぎてしまい「遠洋航海もあっという間に終わってしまうんだろうな」と感じました。

この年末年始休暇は、扱い的には総員上陸のため私服で帰宅することになり、荷物は船内に置いて帰ることができます。

年明け帰船者点呼は4日の19時25分。それまで一旦さようなら。

ごーきげーんよーう

つり太郎のコメント

・佐伯で大きなエソを釣ったが、エソなので逃がした。しかし、実はサイズ的に食べることができ、美味しい魚だったらしく惜しいことをした。

↑逃がしてしまったエソ

・指5本の太刀魚は長さ1mで大きかった。

お寿司や骨煎餅にして食べたが美味しかった。

・橘浦(徳島沖)仮泊でアジを沢山釣る予定だったのに淡輪に変更になってしまった。悲しみ。

・東京湾のシーバス釣りは 魚が見えていてとても楽しかった。

遠洋航海、漁労班の釣果にご期待ください。

それではまた次回!

みなさんあけましておめでとうございます。

年明けの遠洋航海を終え、筆者はすでにシンガポール遠洋航海から帰ってきました。

早くシンガポールの件について書きたいところですが、時系列順に。

今回は11月と12月の航訓実習について紹介していきます。

【今回の寄港地】

徳山下松→名古屋→細島→東京→神戸

〜もくじ〜

- 船内案内

- 名古屋港 一般公開のはなし

- 立ちはだかる試練(その2)

- 各種当番をやってみて 所見・感想

- 楽しい楽しい仮バース(その2)

- 前半戦終了。年末年始休暇へ…

- 釣り太郎日誌(その2)

船内案内

前回はヤード回しで だいぶ尺を使ってしまいました。読者の方から「船内の様子も見たい!」という声があった…か どうかは定かではありませんが、今回は船内を紹介していきます。・舷門(左舷側)

おしゃれな真鍮の装飾が施された舷梯を登った先にあります。

ここが本船の中央で、向かって左が船首。扉の向こうには中部階段があります。

本船の各デッキを移動するための階段は、前部階段、中部階段、後部階段の3箇所が主となっていますが、うち後部階段は士官用になっており、普段実習生は使用できません。

・船橋

ここが日本丸の船橋です。

他の練習汽船に比べて大分狭いですが、ちゃんと1個班の実習生16人が入ることができます。

また、他の練習船と違ってテレグラフはレバー式ではなくボタン式になっています。

チャートルーム

船橋の後方にあります。

船橋の後方にあります。右舷側の机が士官用、左舷側が実習生用となっており、航海中は同じ海域のチャートをそれぞれ広げて運用します。

・第1教室(兼 食堂 兼 図書室 兼 娯楽室)

日本丸の第一教室は食堂、図書室、娯楽室と兼用になっています。

ホワイトボードは とも(船尾)側に設置されていて、椅子は船の進行方向と逆向きに座ります。

学生用の調理スペースもあり、ベーシンの他に湯沸かし器、IHがあります。

釣った魚もここで捌けます。(ただし匂いに注意)

・第2教室(兼 娯楽室)

ちゃんと第2教室があります。場所は実習生居住区の1個下。前部階段から降りることができます。

ここには筋トレ用のダンベルやマット、キーボードやギターといった楽器が用意されています。

居室(10号室)

居室は8人部屋を6人で使用していました。

(年末にインフルエンザが船内ですこし流行し、隔離部屋を用意する為に部屋替え。年明けからは1部屋8人での運用となっていた。)

汽船に比べて狭く、ロッカーの容量も半分ほどしかありません。

でも意外と慣れます。

乾燥が酷いので、対策必須です。

名古屋港 一般公開のはなし

名古屋港は寄港要請で入港しました。

入港時には歓迎の放水を受けたり、岸壁では吹奏楽の演奏、幼稚園児達も出迎えてくれました。

岸壁につけば制服に着替えて入港セレモニー。

私は名古屋近辺の出身ということで、学生代表として記念品を受け取る役を任されました。緊張。

地元のニュースに載るかなと少し期待していましたが、全カットされました。残念。

その後は幼稚園児を甲板に案内し、設備を紹介しました。

最近の幼稚園はグローバルらしく、引率した園児たちが知らない言語(スペイン語?)で話しだしたときには驚きました。

でもニコニコついてきてくれて可愛かった。

初日の公開はこれにて終わり。

翌日は偶数班、奇数班に別れ、午前中に一般公開の準備をする班、午後に一般公開をする班とで別れました。

裏ではいつも通り課業です。

私は午後の一般公開に参加しました。

ここでは、順路式で各人持ち場につき対応していきます。

ワーフラダー下で案内する係でしたが、その他にも各所に立つ係、ヤシ摺り体験のインストラクター係、タイムベル体験係、ロープワーク係、船内放送係がありました。

小さい子供がワーフラダーを駆け上ったりすると、冷や汗ものです。途中で転けたり、万が一転落したらと思うといくら下にネットを掛けているとはいえ、恐ろしいと思いました。

外国の方もちらほらいるので、「please watch your step.」とか覚えておくと使えました。

見学に来た方から質問を受けることもあります。

士官からは「わからないことは正直にわからないというように」そして「実習の感想は正直に答えていい」という指示をいただきました。

実際、入口ではあまり質問を受けることがなかったのですが、「総展帆はありますか?」や「出航時に登檣礼はしますか?」と聞かれ、正直に無いと答えるのが歯がゆかったです。

他に印象に残った質問としては

「防衛大学校の方ですか?」→違います。

「この船は何度まで傾くことができるの?」→わからないです(おそらく一般商船同様20~30°?とのこと)

「海上保安庁の方ですか?」→違います。

「ヤードの端が白いのはなぜですか?」→展帆したときに白いほうが見栄えがいいから(らしい)

「今回の実習どこまで行くの?」→シンガポールまで行きます。

「海上自衛t」→違います。

商船の訓練生というものは中々馴染みのないもので、制服を着て船に乗っているのを見ると、官公庁の方を先に思い浮かべる方が多いみたいです。

立ちはだかる試練(その2)

11月および12月の主な試練(実習)は・航海計画演習

・操縦性能測定

・操練(非常操舵部署)

でした。

他にもありましたが、今回はこれをピックアップし紹介していきます。

【航海計画演習】

航海計画演習は、お題の2地間を指定された時期に移動する航海計画を作成する実習で、班単位で実施します。

私の班は、9月に大阪港から志布志港へ移動する航海計画を立案しました。

ただコースラインを引けばいいというものでもなく、出入港の経路が指定されていたり、演習海域があったりと考慮することが複数あり、班員で手分けをして調べました。

インターネットも繋がったり繋がらなかったりなので、水路誌を参考にしつつ作成していきます。

また、時期や走る航路によっては気象条件も考慮しなければならず、私の班では台風の避泊地を考慮しました。

他にも、想定が日本丸なので、深夜・早朝に出入港のスタンバイをすることを避けて速力を決定し、それによる燃料消費の増減を計算したり、いろいろ工夫しました。

完成した航路計画はパワーポイントを使って発表します。

質疑応答では、発表を聞いている士官や学生から質問をする機会もあり、穴があると追及されます。

研究発表みたいですね。

【操縦性能測定】

操縦性能測定は、その名の通り日本丸の操縦性能を計測するもので、名古屋港入港前の津沖で実施しました。

課目には①旋回性能測定②速力測定③発動惰力測定④停止惰力測定⑤反転惰力測定 がありました。

私の班は、見事じゃんけんを勝ち抜き⑤反転測定測定を行いました。

反転惰力というのは、俗に言う「Crash Astern」のことで、一定速力で航進中に機関を全速後進にかけ、停止するまでの距離および時間を測定するといったものです。

測定は一瞬でしたが、やはり解析に時間がかかりました。

せっかく勝ち取った反転惰力試験なので頑張りました。

教科書を読み漁って見つけた「Lovettの式」から、停止までの推定距離および時間を導き結果と比較しました。が、ここまでやっている班は中々少なく、教官に教えを請いにいくと「なんか難しいことやってるなぁ…わからんけど、この本にあると思う」と言われみんなで建造記録を読み漁りました。

学校でやっていた実験実習の知識がだいぶ活かされたと思います。

個人的な反省としては、教官から記録するよう指示されるデータ(EMログ、DSログ、GPS、主軸回転数)のほかにも、馬力やトルク、主軸回転数の積算などの記録を制御室に頼んでおけば解析がもっと楽になったと思いました。

まとまった結果はポスターを作り、これも発表します。

質疑応答もあるので怯えていましたが、何も来なくて逆に寂しかったです。

各班さまざまな考察をしていて面白かったです。

【非常操舵部署操練】

細島入港前の佐伯沖仮泊中に実施しました。

通常、操舵は操舵スタンドの舵輪を回し、対応する角度まで油圧ポンプで舵板を動かします。

これをオートパイロットというのですが、異常により使用できなくなると操舵機室で直接操舵に移ります。

本船には非常時の操舵方法として「トリックホイール操舵」と「スクリューギヤ操舵」があります。

トリックホイール操舵は、操舵機に取り付けられたハンドルを回す方法。スクリューギアはフードにある舵輪を回す帆船特有の操舵方法です。

フードにある舵輪。(あまりいい写真なかったorz)

実際に舵輪を回してみます。

号令は「リー(ウェザー)○枚」といった形で行い、1枚=1周で約1°舵を切ることができます。

ここではリーは風下側に回す、ウェザーは風上側に回すの意で、回し始めは重たいけど勢いがつくと止めるのが少し大変といった印象でした。

後にも先にも、この実習で日本丸の舵輪を回したのはこのときだけなのでとても印象に残りました。

各種当番をやってみて 所見・感想

航海科の実習のメインは船橋当直ですが、船橋当直にもいろいろな役割があります。| ① | サブワッチ(副直) | 2名 |

|---|---|---|

| ② | 右(左)舷ルックアウト | 各1名 |

| ③ | 操舵当番 | 2名 |

| ④ | 右(左)舷 計器当番 | 各1名 |

| ⑤ | リーサイド | 2名 |

前回の1ヶ月でも紹介した気がしますが、日本丸ならではのことを交えながら紹介していきます。

①サブワッチ

サブワッチ(副直)とは、当直士官(ワッチオフィサー)とともにワッチを行なうものです。

自分のサブワッチ中に変針点が来たりすると、忙しいです。

きちんと事前勉強をしていけば、操船を任せて貰うこともあり、他船を上手に避けれたりVHFを上手く取れたときには達成感があります。

②右(左)ルックアウト

要は見張り当番です。

日本丸の船橋での眼高は9mなので、水平線まで約6NM,他船のマストの高さもそれくらいだとすると、大体13NM先の船まで見渡すことができます。

また、他船や障害物を発見した際の報告は「右舷4p't、13マイル、横切り船です。ベアリング左に変わります。」と言った様に行います。 練習船では、実習生全員がレピータコンパスの前に立てないため、また方位感覚を養うため360°式ではなく、これを32等分したポイント式を用い、1p'tは11.25度、正横は8p'tとして報告します。(目安までに、1p'tはこぶし1個分といわれている)。

海域によっては漁具が沢山浮遊している場所もあり、気が抜けません。

③操舵当番

操舵スタンドに立つ釣り太郎(仮泊中に撮影)

※本人の希望につき、この状態の写真を掲載しています。悪しからず。

帆船の操舵というと、大きい舵輪を想像するかもしれませんが、普通の操舵スタンドです。

操舵の感覚については、舵輪を切ってから曲がるまで時間がかかるが、一度曲がり始めるとよく回るといった印象です。

操船論の操縦性でいうところの「T(追従性指数)が大きく、K(旋回性指数)も大きい」状態ですね。

これは、帆船特有の船型「バーキール」の影響と思われます。

本船は、船底が汽船のような平底ではなくV字になっており、更にキール下部に方形キール(バーキール)が取り付けられています。(極端にいえば、船底がY字になってる)

これにより帆走中の直進性が上がり、ローリングも軽減されるといった効果があります。

ちなみに、本船の5年後に建造された海王丸は より大きなバーキールを装備していますが、乗ったことのあるQ/Mの話によると「日本丸のほうが座りがよい(針路安定性がよい)」とのことでした。

また 、本船は2軸船ですが、時間調整等のため主機を片舷運転とすることがあります。

その際は直進するために舵を10度ほど取ったりするらしいです。

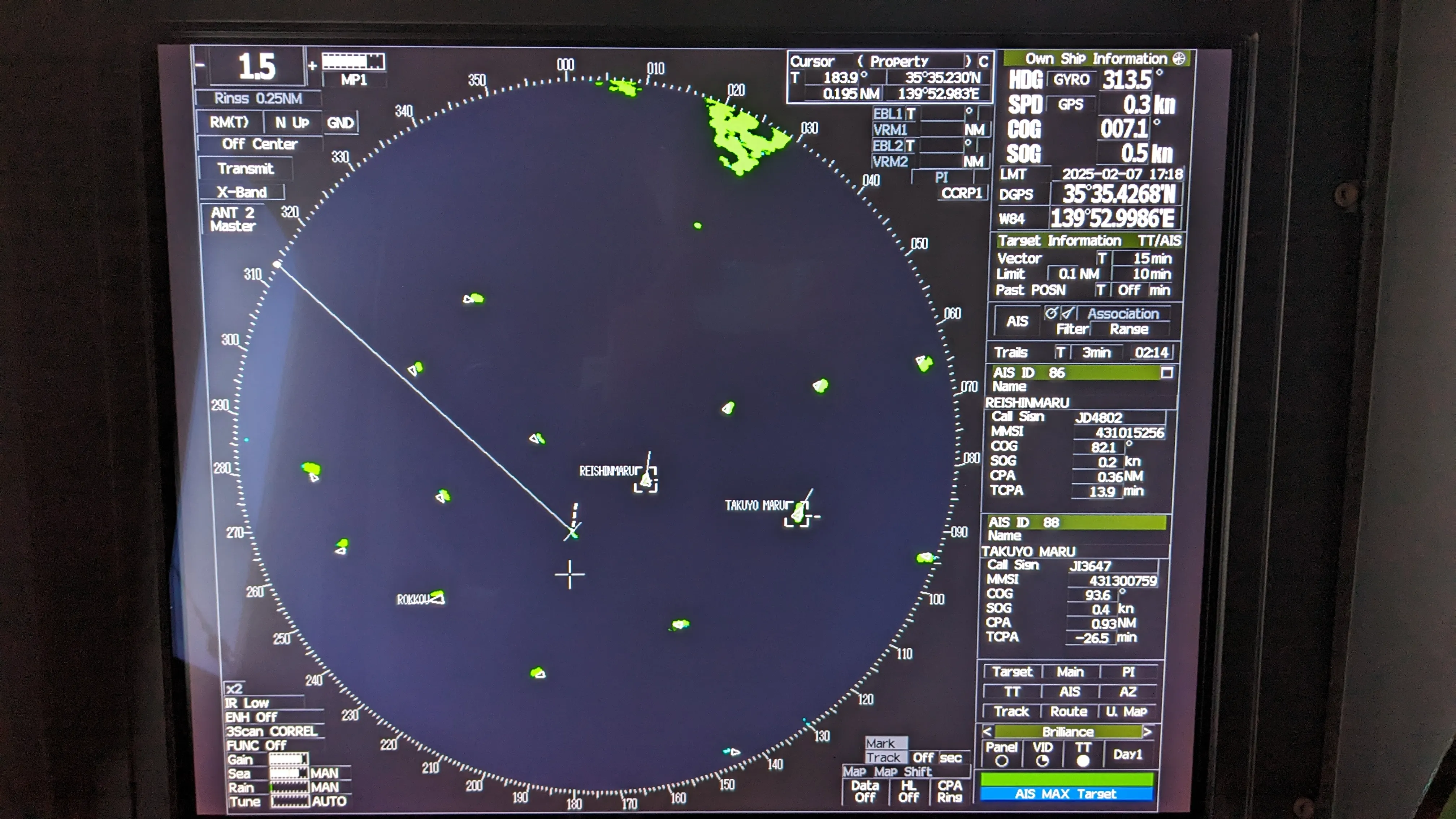

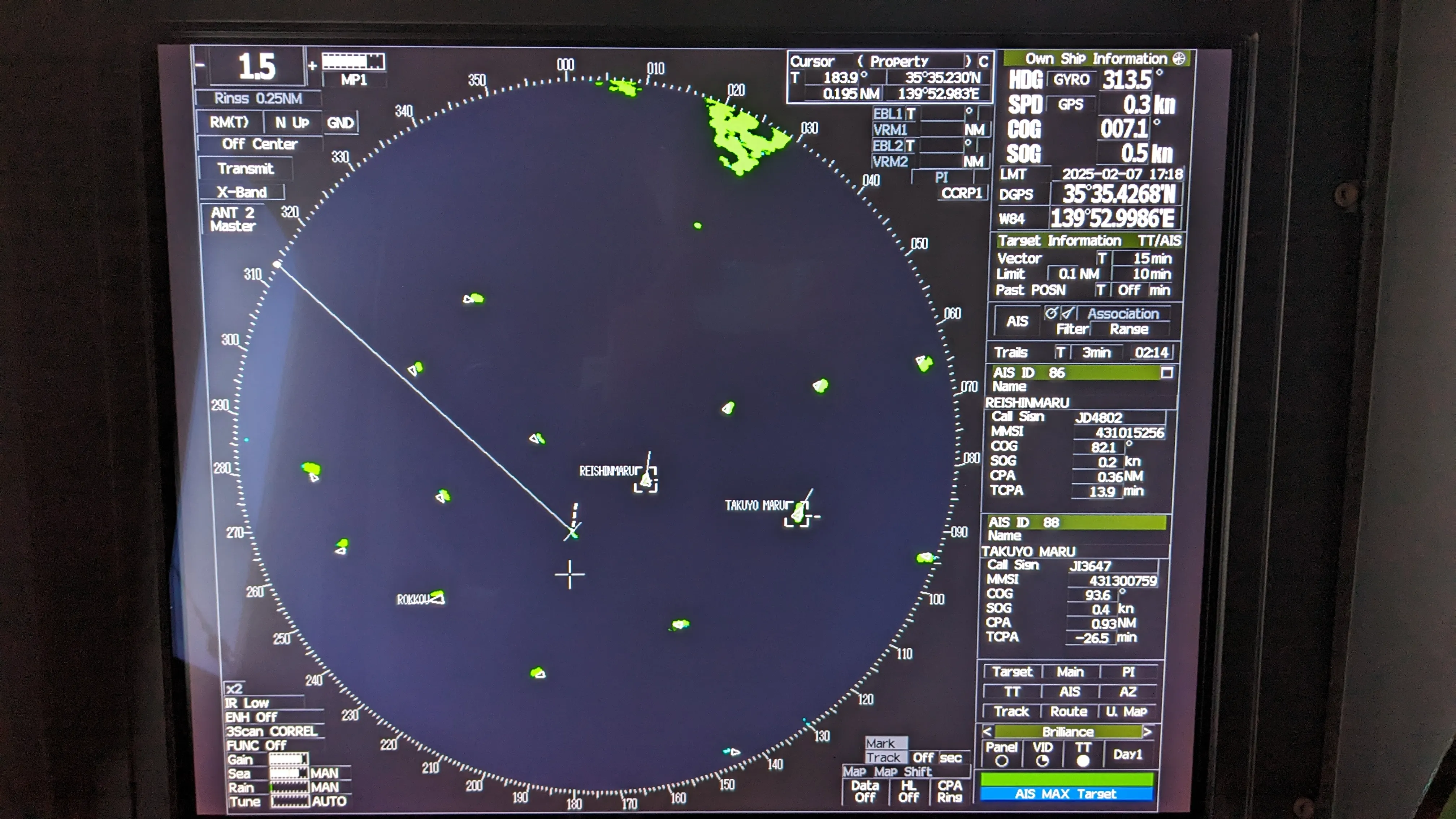

④右(左)舷 計器当番

計器とは主にレーダのことを指します。

本船にはレーダが2台搭載されています。

メインマストの前とフライングブリッジ(船橋上)です。

見ての通り甲板上の構造物が多く、特にメインマスト側のレーダでは、正船尾方向がほぼ映らないため双方で補完して使用する必要があります。

2基ともXバンドレーダです。

計器当番になると、映像から他船を探したり、重畳されるAIS情報を読み取ったりする他、船首方位(HDG)と実航針路(COG)の差から圧流の存在を報告します。

余談ですが、そのうち固体素子レーダに換装するらしいです。

今のレーダでは、48マイル先が映るかどうかといったところですが、固体素子レーダでは96マイル先までくっきりらしいです。

位置を入れるときに便利そうです。

計器関係でもうひとつ。

左舷側のレーダコンソールの後ろには音響測深機(エコーサウンダー)がありますが、なんと紙式です。

他の練習船は液晶画面式で、「紙式の音響測深機など、今どき骨董品レベルで貴重なのでは」と士官達は語っています。

当たり前ですが、紙式なのでなくなったら交換が必要です。

作動させるのは出入港、揚投錨、点検時くらいですが、今航海中では東京湾仮泊時にちょうど紙切れしてしまうというハプニングもあったそう。

⑤リーサイド

リーサイドとは、風下当番ともいい主に気象観測を行う者のことです。

計測内容には①風向②風速③天候④気圧⑤乾球⑥湿球⑦海水があり、1時間に1回ないし2回計測します。

特に、風向風速は算板と呼ばれる相対風向を真風向に直す計算板の使い方を覚える必要があり、間違えると色々言われます。

気象観測以外ではE.M.logの積算値を30分ごとに読み上げたり、タイムベル(号鍾)を鳴らしたりする仕事があります。

チャートルームに籠もりすぎると、前で起きていることに置いていかれるので、たまには前を見に行くことが大切です。

【番外編】部署時のC/O役

部署時のC/O役はとてもオススメです。

揚投錨は事前準備をしっかりしていけば、自分のオーダーで実際に行うことができます。

特に投錨は、時期を逸すると錨地を通り過ぎてしまう為、船橋からレッコアンカーの指示が来たら 速やかにアンサーバックの上、Carpenter(大工さん)にもレッコアンカーをオーダーします。

各節ごとに止める際も、船橋への「○s.s. sir」報告に手間取っていると錨鎖がどんどん張っていくため、後ろから「出せ!出せ!」と圧が掛かります。

私が神戸沖仮泊時にC/O役をしたときは風が強かったため、途中から各節ごとに止めずオールスラック(ブレーキを緩解したまま)行いました。

緊張しましたが、うまく行って褒められた時には達成感があります。

仮泊回数的にできる人も限られるので、積極的に手を挙げて投錨チャレンジすることを強く推奨します。

楽しい楽しい仮バース(その2)

11月の仮バースは名古屋と細島でした。【名古屋】

名古屋港は、日本一の臨港地区面積(港の陸地部分)を誇る港です。

先述の通り、寄港要請で入港したことで南極観測船ふじと名古屋港水族館が無料で招待され、一般公開2日目の当番でない時間に回りました。

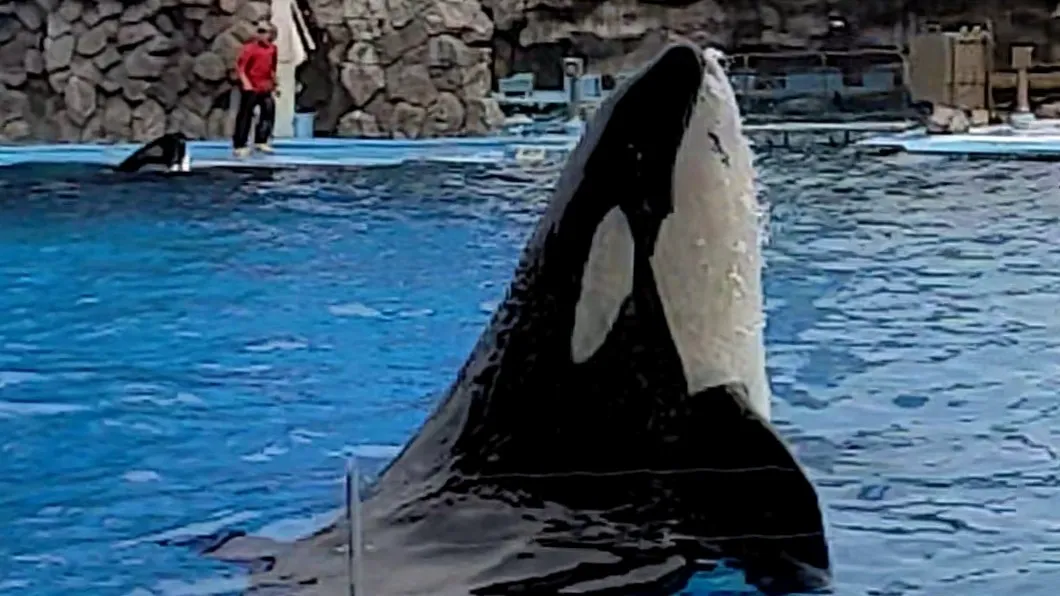

・名古屋港水族館

名古屋港水族館は日本最大級の水族館で、日本の海だけでなく北極から南極まで世界の海が体験できる施設になっています。

停泊しているガーデン埠頭から歩いて5分程度です。

シャチ可愛い

・南極観測船「ふじ」

実際に使われていた南極観測船が展示されていて、船内を見学することができます。

実に60年前の船で、昔ならではのジャイロコンパス室や古のレーダースコープなど、興味深い設備が多数ありました。

総員上陸は1日で、私は実家に帰りました。

久しぶりに家のベットで横になったのが気持ちよかったです。

あと、船内の飲料水について いつも酷評していた私ですが、名古屋で積んだ飲料水はとても美味しかったです。

地元民だからというのもあるかも知れませんが、調べてみると飛騨山脈から流れる木曽川の水を使っているらしく、全国的にも良い評価を受けている様です。

【細島】

細島港は宮崎県日向市に位置する工業港です。

港に出入りする部分は幅300mと狭く、入港サブワッチ(テレグラフ)をしていましたがとても緊張しました。

岸壁には一般の方も入ることができ、質問を受けることもありました。

ここでも「帆走はしないのですか?」と船好きのお婆さんに聞かれ、正直に「いまはやってないです」と答えると「帆走してこそ太平洋の白鳥だと思うのですが」と仰られていました。

本当にごもっともな意見だと思います。帆走したいです。

やし摺りについても質問され、実際に使う やしを見せるととても喜んで貰いました。

嬉しかったです。

・イオン日向店

最寄りのショッピングセンターです。

近くには持ち帰り専門の炭火焼き鶏専門店があり、友達と食しました。

非常にジューシーで美味しかったです。細島、宮崎県に来たら、地鶏は絶対食べるべきでしょう。

・日向市駅

細島工業港1号岸壁からの最寄駅です。

最寄りとはいえ、歩いて40分(距離にして3km)あります。

電車の本数も少ないので、逃さないためにバスかタクシーで行くと良いでしょう。

バスで行く場合は、歩いて10分弱の まえはた停留所から 南部ぷらっとバス 東2 に乗り、日向市駅東口で降車します。運賃は一律200円です。

このバスもまた本数が少ないので、事前に時間をよく調べておきましょう。

タクシーで行く場合は予め電話で配車をお願いしておき、岸壁前まで来てもらいます。自分が利用したときで運賃は1,250円でした。

帰りは配車を電話しなくても、西口に沢山止まっているので拾っていけるでしょう。

・中屋和菓子舗

延岡市を散策していたら偶然見つけた和菓子屋です。

気になって友達と入ってみると、出来たて饅頭の良い香りが…

もともと生チョコの看板に目を惹かれて入店しましたが、お店の方に「形崩れてるけど、よかったらもらってください」と饅頭を5個ほどいただきました。

宮崎の方優しすぎます…(もちろんちゃんと買い物もしていきました)

中身は白餡が入っていて、とても美味しかったです。

ぜひまた行きたいです。

・新田原基地

岸壁からは遠いですが、どうしても行きたかったので行ってきました。

岸壁からは遠いですが、どうしても行きたかったので行ってきました。日向市駅から日豊本線・宮崎空港行きに乗車し、日向新富駅で下車します。(運賃860円)

駅からはタクシーを呼び移動します。

飛行機が見えるスポット(新田原基地展望台)までは1,410円でした。

また 後に知りましたが、新富町が運営している「乗合タクシートヨタク」というサービスもあり、これは前日までに利用登録をし、乗りたい便を指定すれば1回100円で利用可能らしいです。

新富町民でなくても利用できる様なので、活用できる場合は使うといいかも知れません。

↓以下、航空オタク向け↓

大体11時頃に到着し、1st(午前訓練)の降りと2ndの(昼過ぎの訓練)の離着陸を見ることができました。

1発目から2機編隊でオーバーヘッドアプローチをしてくれたので楽しかったです。オーバーヘッドアプローチ大好き

ちょうど昨日から203飛行隊(新千歳基地)所属のF-15も訓練に来ているらしく、見ることができました。

新田原基地には305飛行隊(通称:梅組)と21教育飛行隊が所属しています。

教育隊のF-15はタッチアンドゴーを沢山してくれるので見応えがあります。

また、新田原基地のGCA(地上誘導着陸管制)は面白く、RWY10の進入経路に山があるため、RWY28へ一度進入した後GCAをキャンセル、サークリングで降りてくるという運用がされています。

この方式で降りてくると、10運用でも着陸態勢のF-15が近くで見れて楽しいです。

近くには空の駅竜馬という店がありますが、2024年11月20日現在、食事処はお休みしているようでした。

お昼ごはん、持っていきましょうね。(食べ損ねた)

航空ファンが多く、皆さんフレンドリーで色々なローカル情報をいただきました。

他にも、自衛隊のDVD集をいただいたり、別の方は帰る際に日向新富駅まで車で送ってくださりました。

ここに書ききれないほど皆さんから親切にしていただき、本当に宮崎県の方々はいい人ばかりでした。

また旅行で行きたいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

12月の仮バースは東京でした。

【東京(晴海岸壁)】

東京出身の友達おすすめのラーメン屋「三田二郎」に行きました。うまい。

東京ではありませんが、埼玉県の大宮にある鉄道博物館も見に行きました。

また、新宿駅では北海道物産展および北方領土展が開催されておりエリカちゃんと写真を撮ってきました。

「ピー!北方領土を返すッピ!」

おみやげとしてもらったベイクドモチョチョには「返せ!北方領土」の焼き印。

主張が強い。

前半戦終了。年末年始休暇へ…

12月12日。2カ月強の実習前半戦を終え、年末年始休暇に入ります。5ヶ月長いと思っていましたが、既に半分過ぎてしまい「遠洋航海もあっという間に終わってしまうんだろうな」と感じました。

この年末年始休暇は、扱い的には総員上陸のため私服で帰宅することになり、荷物は船内に置いて帰ることができます。

年明け帰船者点呼は4日の19時25分。それまで一旦さようなら。

ごーきげーんよーう

釣り太郎日誌(その2)

〜泊地と釣果〜| 11月 | |

|---|---|

| 津沖(4~7日) | ぼうず |

| 佐伯沖(14~18日) | ・でかいエソ ・太刀魚(指5本) ・とらふぐ |

| 淡輪沖(23~27日) | ぼうず |

| 12月 | |

| 中ノ瀬(5~7日) | ・シーバスxたくさん |

| 須磨沖(9~11日) | ぼうず |

・佐伯で大きなエソを釣ったが、エソなので逃がした。しかし、実はサイズ的に食べることができ、美味しい魚だったらしく惜しいことをした。

↑逃がしてしまったエソ

・指5本の太刀魚は長さ1mで大きかった。

お寿司や骨煎餅にして食べたが美味しかった。

・橘浦(徳島沖)仮泊でアジを沢山釣る予定だったのに淡輪に変更になってしまった。悲しみ。

・東京湾のシーバス釣りは 魚が見えていてとても楽しかった。

遠洋航海、漁労班の釣果にご期待ください。

それではまた次回!

コメント欄

1. 森永

2025年2月16日 17:19

https://verymicrosoft.com

コメント欄を追加したぜよ

2. GSY

2025年2月18日 10:13

この経験が将来さらに活かせるといいよね!シンガポールの日記も楽しみにしてます!

3. まめ

2025年2月18日 11:14

長期航海お疲れ様でした。

名古屋港でデッキなど見学させていただきました。

お子さんからお年寄りまでたくさんの方で賑わっていましたね。

名古屋港でデッキなど見学させていただきました。

お子さんからお年寄りまでたくさんの方で賑わっていましたね。

コメントをどうぞ

送信されたコメントは管理人が確認の後公開されます。

(メールアドレスは公開されません。)